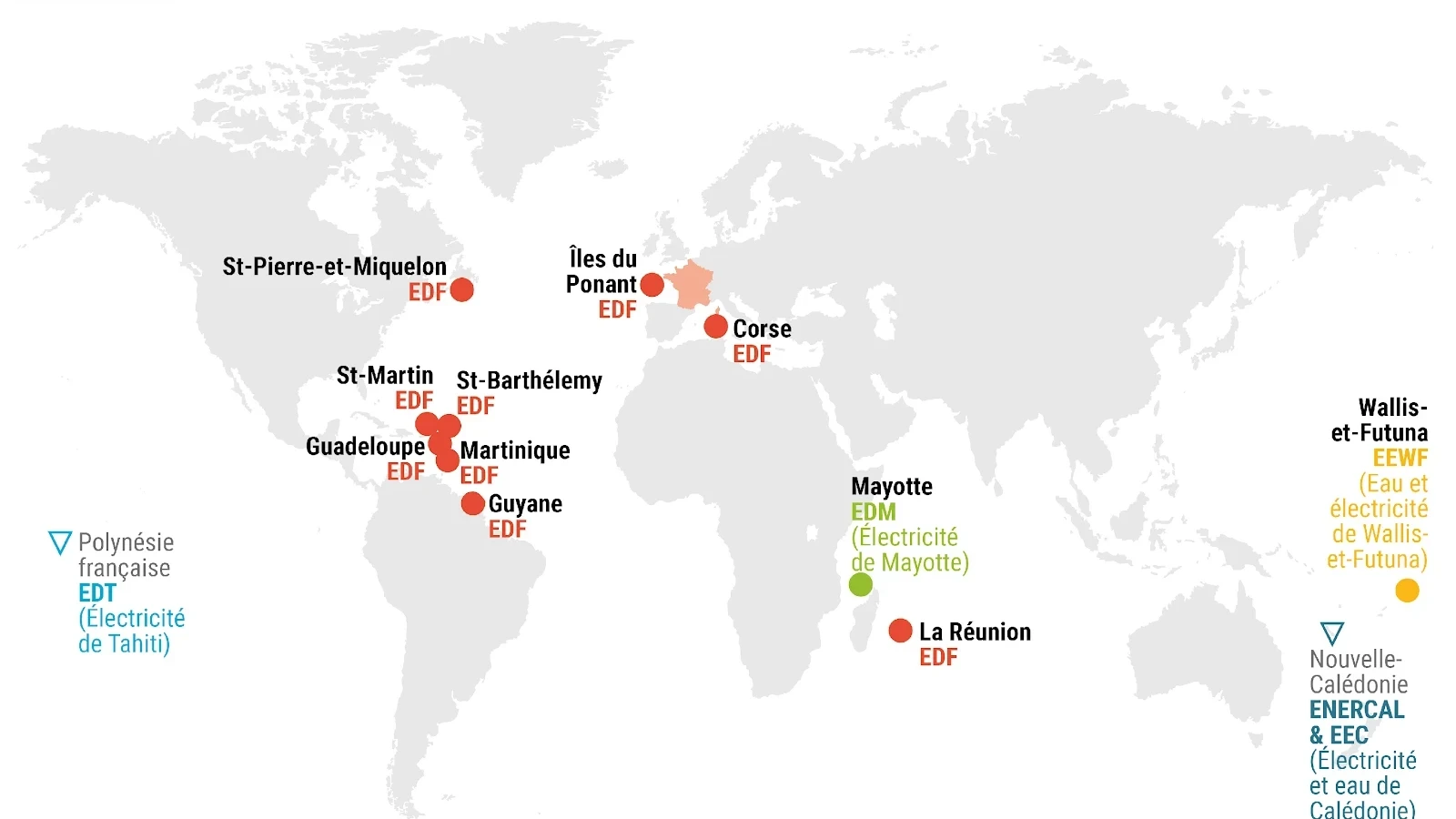

Ces zones regroupent notamment :

- les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) ;

- les collectivités territoriales à statut particulier (Corse) ;

- certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna) ;

- les îles du Ponant (les îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey).

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont des statuts particuliers et ne sont pas considérées comme des ZNI.

Des spécificités énergétiques, un traitement particulier

Des coûts de production élevés

Les caractéristiques climatiques et géographiques des ZNI ainsi que la petite taille de leurs systèmes électriques créent de fortes contraintes pour le mix énergétique, la gestion du réseau électrique et l’approvisionnement.

Elles justifient de recourir à des solutions technologiques adaptées et entraînent des coûts de production plus élevés que dans l’hexagone : ils atteignent 347 €/MWh en moyenne en 2023 d’après le graphique ci-dessous (et s’élevaient en moyenne à 326 €/MWh en 2022).

Ces coûts varient fortement d’un territoire à l’autre selon les caractéristiques du parc de production et du réseau et d’une année sur l’autre en fonction notamment des prix du fioul, ces territoires étant encore fortement carbonés. Cette corrélation tend toutefois à diminuer avec la décarbonation de leurs mix électriques.

Des coûts très élevés de production électrique

La péréquation tarifaire au service de la solidarité nationale

En vertu du principe de péréquation à l’échelle nationale, les consommateurs paient un niveau de facture d'électricité, hors taxes, identique à celui de la France hexagonale : les surcoûts structurels entre coûts de production et recettes tarifaires des fournisseurs historiques sont compensés au titre des charges de service public de l’énergie (SPE).

Historiquement, celles-ci étaient financées par une contribution spécifique payée par tous les consommateurs d’électricité nationaux (ancienne CSPE sur les factures d’électricité). Depuis 2015 et jusqu’en juillet 2025, le financement est issu du budget de l’Etat et repose sur tous les contribuables, pour un montant annuel de 2,4 Mds€ au titre de 2023 pour les ZNI. A partir du mois d’août 2025, en application de l’article 7 de la loi de finances 2025, les charges de SPE en ZNI (hors Saint Martin et Saint Barthélémy) seront compensées aux opérateurs via les recettes issues d’une majoration de l’accise sur l’électricité et les combustibles fossiles. Cette majoration s’élève à 4,89€/MWh pour les mois d’août 2025 à janvier 2026. Elle sera révisée chaque année en fonction de l’évolution des charges de SPE.

Un cadre réglementaire particulier

Les dispositions européennes du Troisième paquet énergie de 2009 ont établi un cadre dérogatoire pour les « petits réseaux isolés ». La directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, a étendu ce cadre dérogatoire pour les « petits réseaux connectés ».

Les États membres de l’Union européenne peuvent décider de ne pas appliquer la règle de dissociation des gestionnaires de réseaux aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent de tels réseaux. La loi française a progressivement décliné la notion de « petit réseau isolé » et de « petit réseau connecté » et les dérogations afférentes, à travers notamment la notion de zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ainsi, les opérateurs historiques : Électricité de Mayotte (EDM), Eau et Électricité de Wallis et Futuna (EEWF) et EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI) dans les autres ZNI sont à la fois producteurs, gestionnaires de réseau et fournisseurs au tarif réglementé de vente.

D’autres producteurs opèrent sur ces territoires et vendent leur électricité aux opérateurs historiques dans le cadre de contrats d’achat conclus en application d’arrêtés tarifaires, d’appels d’offres ou de contrats de gré à gré. En 2023, ces producteurs assuraient 69 % de la production en ZNI.

Une politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE)

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a mis en place des PPE propres à chaque ZNI. Co-élaborées par le gouvernement et les autorités locales pour une période de cinq ans, avec une vision sur 10 ans, elles constituent l’outil de pilotage de la politique énergétique.

Les PPE portant sur la période 2018-2023 ont été adoptées sur l’ensemble des ZNI. En revanche, seules les îles du Ponant (dont les PPE font l’objet d’un volet annexé à la PPE de l’hexagone), la Réunion (décret du 20 avril 2022) et Saint-Pierre et Miquelon (décret du 3 octobre 2023) disposent aujourd’hui de PPE portant sur la période 2023-2028 et aucune PPE fixant de nouveaux objectifs sur la période 2023-2033 n’a encore été publiée.

Décret de publication et de révision des PPE des différents territoires

| Territoire | PPE 2018 – 2023 | PPE 2023 - 2028 | |

|---|---|---|---|

| Décret initial | Révision simplifiée | ||

| Corse | 18 décembre 2015 | 30 juin 2023 | |

| Guadeloupe | 19 avril 2017 | 7 septembre 2023 | |

| Guyane | 30 mars 2017 | 27 août 2021 26 décembre 2023 | |

| La Réunion | 12 avril 2017 | 20 avril 2022 | |

| Martinique | 4 octobre 2018 | 30 juin 2021 | |

| Mayotte | 19 avril 2017 | 11 septembre 2023 | |

| Wallis et Futuna | 24 septembre 2018 | 24 mai 2023 | |

| Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 octobre 2023 | ||

Les collectivités territoriales concernées peuvent demander au ministre chargé de l’Énergie de lancer un appel d’offres ou à la CRE d'analyser une disposition tarifaire si le rythme de développement de la filière concernée n’est pas en adéquation avec les objectifs de la PPE. En outre, l’expertise énergétique de la CRE est mise au service des collectivités afin de les aider dans la rédaction de leurs PPE.

Les grands enjeux de la transition énergétique dans les ZNI

Territoires isolés du réseau électrique de la France continentale, les ZNI assurent encore l'essentiel de leur fourniture électrique avec des énergies fossiles importées (fioul, charbon), complétées par des énergies renouvelables locales ou importées.

Elles ont structuré leurs objectifs pour la transition énergétique dans leur PPE autour de deux objectifs ambitieux fixés dans le code de l’énergie :

- couvrir avec des énergies renouvelables 100 % de leur mix électrique en 2030 ;

- et parvenir à l’autonomie énergétique en 2030 (en 2050 pour la Corse et Wallis et Futuna)

Un mix électrique majoritairement basé sur les énergies fossiles (2023)

Pour l’électricité, passer d’un système carboné à un système reposant sur des énergies renouvelables soulève toutefois d’importantes questions techniques et économiques.

- Intégrer des énergies renouvelables intermittentes aux systèmes électriques de petites tailles des ZNI nécessite des solutions adaptées pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d'électricité. Une des solutions est de déployer des installations centralisées de stockage, pilotées par le gestionnaire de réseau.

- Les projets d’énergies renouvelables doivent aussi faire appel, en priorité, à des technologies matures et maîtrisées, pour contenir la dépense publique et assurer la sécurité du système électrique.

- Ils doivent faire appel en priorité à des sources d’énergies locales, afin d’atteindre les objectifs d’autonomie énergétique. Toutefois, afin de valoriser les importants investissements récemment consentis sur les centrales thermiques tout en accompagnant la transition énergétique et en assurant la sécurisation du système électrique, la conversion des centrales thermiques au bioliquide et à la biomasse solide, principalement importés, et telle que prévue dans les PPE en vigueur ou en cours de rédaction, apparait comme une solution transitoire.

Dans ce cadre, la Réunion est devenue, au cours de l’année 2024, le premier territoire à s’affranchir en quasi-totalité des imports d’énergie fossile pour la production d’électricité, grâce à la conversion de ses centrales charbon à la biomasse solide et de ses centrales diesel aux bioliquides. Si des filières d’approvisionnement locales se construisent progressivement, les combustibles restent toutefois en majorité importés.

La priorité est aussi donnée à la maîtrise de la consommation d’électricité. L'importance des coûts de production justifie :

- des actions volontaristes de maîtrise de la demande d’électricité ;

- une sensibilisation des consommateurs aux économies d’énergies et aux enjeux de la transition énergétique de leurs territoires ;

- l’envoi de signaux tarifaires pertinents pour inciter à limiter les consommations en périodes de pointe ;

- le développement de bornes de recharge de véhicules électriques pilotables.

Les missions et les principales recommandations de la CRE

Dans le contexte particulier des ZNI, la CRE exerce plusieurs missions.

Calculer les charges de service public de l’énergie

La CRE évalue chaque année le montant des charges de service public prévisionnelles à financer pour l’année suivante. Celles-ci comprennent les surcoûts de production et les surcoûts d’achat d’électricité au titre de la péréquation tarifaire, les coûts des actions de maîtrise de la demande en énergie (MDE), les coûts d’unités de stockage d’énergie - tous supportés par EDF SEI, EDM et EEWF - ainsi que les éventuels coûts des études nécessaires à la réalisation de projets d’approvisionnement ou de production d’envergure.

Analyser la pertinence des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables

Pour soutenir le développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, trois dispositifs ont été mis en place dans les ZNI : les arrêtés tarifaires, les appels d’offres et les contrats de gré à gré.

La CRE recommande dans ces territoires le recours à des appels d’offres (grande puissance) et des arrêtés tarifaires (petite puissance) pour les filières matures, comme le photovoltaïque, l’éolien, le biogaz ou l’hydroélectricité et le recours aux contrats de gré à gré, autant que possible consécutifs à des appels à projets, pour les autres filières ou lorsque la concurrence n’est pas suffisante.

- Consulter la page des appels d’offres photovoltaïque en ZNI

- Consulter l’avis sur l’arrêté soutenant la production éolienne dans les zones cycloniques

- Consulter les avis sur l’arrêté fixant les conditions d’achat pour les installations solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure à 500 kWc (avis du 26 mai 2023 et avis du 12 octobre 2023)

Évaluer le niveau de compensation des unités de production d’électricité

La CRE évalue le coût normal et complet (CNC) des nouvelles installations de production afin de définir le niveau de compensation dont le fournisseur bénéficiera pour l’achat de l’électricité dans le cadre des contrats de gré à gré.

Le CNC correspond au coût de production et d’exploitation d’une installation de production performante et adaptée aux spécificités du système électrique permettant de répondre à un objectif de politique énergétique prévu par la PPE.

La CRE applique pour ce faire une méthodologie publiée le 25 janvier 2021, après une consultation publique.

Évaluer le niveau de compensation des actions de MDE

La péréquation tarifaire permet aux consommateurs des ZNI de payer leur électricité au même prix que ceux de France hexagonale, alors même que les coûts de production de l’électricité sur ces territoires insulaires y sont bien supérieurs. En ZNI, les recettes de vente d’électricité ne couvrent donc qu’une partie des coûts de production et le surcoût de production restant est compensé par le budget de l’Etat au travers des charges de SPE.

Dans ce contexte, les actions de maîtrise de la demande en électricité (MDE) sont essentielles. Elles permettent de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 associées et d’augmenter l’autonomie énergétique des territoires tout en améliorant le confort des populations. En réduisant la consommation d’électricité, ces actions de MDE permettent aussi de réduire la facture des consommateurs et le surcoût payé par les charges de SPE.

Dans les ZNI, le soutien de l’Etat intègre donc les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de MDE par les fournisseurs d’électricité ou le cas échéant les collectivités et opérateurs publics. Les frais associés au déploiement des actions de MDE peuvent être compensées par les charges de service public, dans la limite des surcoûts de production qu’elles évitent.

Dans ce cadre, la CRE a publié deux méthodologies qui fixent les modalités de compensation des actions des actions de MDE :

- Une méthodologie qui encadre les « grandes » actions de MDE, à savoir les projet d’infrastructure engageant plus d’un million d’euros de charges de SPE ;

Consulter la méthodologie d’examen des infrastructures de MDE (grande MDE)

- Une méthodologie encadrant les « petits » projets, qui sont soutenus de manière groupée, au sein des « cadres territoriaux de compensation des petites actions de MDE ». Ce dispositif s’appuie sur les acteurs locaux de la MDE, réunis en comités MDE composés de l’Etat, des collectivités locales, d’EDF ou EDM et de l’Ademe.

Consulter la méthodologie d’examen des petites actions de MDE

Ce dispositif des « cadres territoriaux de compensation des petites actions de MDE » a été déployé pour la première fois durant la période 2019-2024 dans les DROM et en Corse, ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il a conduit au versement de 685 millions d’euros de primes aux consommateurs dont 164 millions d’euros proviennent d’aides locales et des CEE et 521 millions d’euros sont supportés par les charges de SPE. Les actions financées permettront de réaliser 1 365 GWh/an d’économies d’énergie - soit environ 12% de la consommation annuelle d’électricité de ces territoires - et de faire une économie nette de charges de SPE de plus de 3 milliards d’euros sur 30 ans, soit une moyenne de 100 millions d’euros par an.

La pertinence de ce dispositif et son bilan positif ont conduit la CRE à le reconduire pour la période 2025-2028 sur les territoires déjà concernés et de l’étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon ; avec un rythme de déploiement prévisionnel comparable à celui observé sur la période précédente. Entre 2025 et 2028, ce dispositif devrait conduire à verser 546 millions d’euros de primes supportées à hauteur de 466 millions d’euros par les charges de SPE. Au cours des 30 prochaines années, les actions ainsi financées devraient permettre de réduire de 862 GWh/an la consommation d’énergie annuelle des ZNI (soit 10 % de la consommation d’électricité des territoires en 2023) et de réaliser une économie nette de charges de SPE de 2,4 milliards d’euros.

Consulter la délibération sur le renouvellement des cadres de MDE pour la période 2025-2028

Évaluer le niveau de compensation pour les installations de stockage

Le soutien de l’Etat en ZNI porte également sur les coûts des ouvrages de stockage d’électricité pilotés par le gestionnaire du système électrique. Le stockage d’électricité constitue un levier important de la transition énergétique des ZNI. Il permet d’accompagner le développement et l’intégration des énergies renouvelables intermittentes au réseau électrique, tout en réduisant les surcoûts de production et, par conséquent, les charges de SPE. La détermination du niveau de la compensation de ces coûts est décrite dans la méthodologie de la CRE publiée en novembre 2024 après consultation des acteurs.

En 2017 et 2018, la CRE a dans un premier temps ouvert deux guichets de stockage qui ont permis de retenir 13 projets pour une capacité cumulée utile de 64,7 MWh répartis sur les six territoires les plus importants en termes de consommation électrique.

A la suite de la révision de sa méthodologie d’examen, la CRE organise de nouveaux guichets sur les différents territoires. Un premier guichet s’est tenu en 2024 pour les projets situés en Martinique et à la Réunion et a permis de sélectionner six projets : trois en Martinique, totalisant une puissance d’environ 15 MW, et trois à La Réunion, représentant une puissance de 20 MW. En 2025, de nouveaux guichets sont organisés pour les projets situés en Corse et en Guadeloupe. Les informations sont disponibles sur la page dédiée aux guichets.

Définir les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV)

Au-delà du soutien à la production et à la maitrise de la consommation, la CRE élabore les TRV qui s'appliquent à toutes les catégories de consommateurs dans les ZNI.

Ces tarifs sont construits de sorte à respecter le principe de péréquation tarifaire qui implique que les grilles tarifaires applicables en ZNI évoluent selon les mêmes conditions que les consommateurs en métropole continentale.

Cependant, la structure des grilles tarifaires peut être adaptée aux spécificités de chaque territoire, en cohérence avec le fonctionnement des systèmes électriques et pour envoyer des signaux de prix appropriés aux clients finals.

Les TRVE hors taxes et hors rémanence d’octroi de mer sont strictement identiques en France métropolitaine continentale et en ZNI pour les tarifs pour les consommateurs en basse tension souscrivant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA.

Les TRVE hors taxes sont différents entre la métropole et les ZNI pour les autres clients souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA. Dans le but d’accompagner la transition énergétique des territoires et les modifications du parc de production associées, la CRE a défini en 2017 de nouveaux tarifs dits de transition énergétique pour les clients souscrivant une puissance au-dessus de 36 kVA qui reflètent les coûts de fonctionnement du système électrique local.

Définir le fonds de péréquation de l’électricité (FPE)

Le TURPE HTA-BT, qui s’applique à l’ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, est déterminé par la CRE à partir du niveau prévisionnel de charges supportées par Enedis, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ce tarif ne permettant pas toujours la prise en compte des spécificités de certaines concessions de distribution publique d’électricité, le fonds de péréquation de l’électricité (FPE) a pour objet de compenser l’hétérogénéité des conditions d’exploitation de ces réseaux. Le dispositif prévoit actuellement que les montants prélevés ou versés aux gestionnaires de réseaux sont calculés à partir :

- d’une formule forfaitaire dont les coefficients sont établis par arrêté ministériel chaque année ;

- d’une analyse de leur compte par la CRE pour les gestionnaires de réseaux qui en ont fait le choix, sous conditions qu’ils aient plus de 100 000 clients ou intervenant en zone non interconnectée.

Ainsi, l’ensemble des dotations au titre du FPE des GRD en ZNI font aujourd’hui l’objet d’une analyse des comptes par la CRE. Les niveaux de dotation associés à un cadre de régulation incitant à la performance des opérateurs ont pour objectif de financer la transition énergétique sur ces territoires tout en assurant un haut niveau de qualité de service et d’alimentation.

Consulter :

POUR ALLER PLUS LOIN :