Une place centrale dans le fonctionnement du système électrique français

L'équilibre entre l'offre et la demande

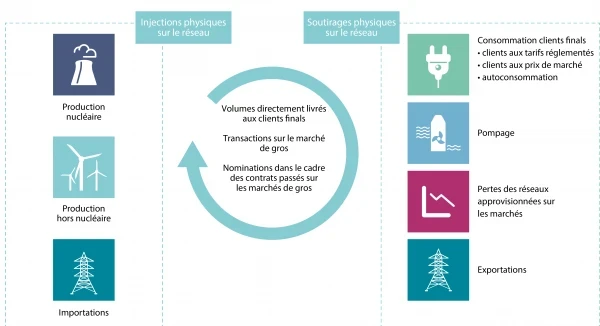

En matière de bilan physique, le marché de gros de l’électricité tient une place centrale dans le fonctionnement du système électrique français : il permet en effet d'assurer l’équilibre entre l’offre (partie amont) et la demande (partie aval) d'électricité.

En amont, l’électricité injectée sur le réseau provient :

- à 95 % environ des centrales de production (parc historique nucléaire et autres) ;

- des importations en provenance d’autres pays européens.

En aval, l’électricité est soutirée du réseau :

- pour plus de 75 % pour la consommation finale ;

- pour les exportations.

Une partie est perdue lors du transport de l’électricité ou utilisée pour le pompage.

Une partie de l’électricité injectée sur le réseau n’est pas négociée sur les marchés : elle est directement livrée aux clients finals par les entreprises intégrées, c’est-à-dire à la fois producteur et fournisseur.

Le reste de la production ou de la fourniture est négocié sur les marchés de gros, donnant lieu à plusieurs transactions qui pourront se traduire par des nominations physiques.

Les acteurs du marché

Les acteurs qui interviennent sur le marché de gros sont :

- les producteurs d’électricité qui négocient et vendent la production de leurs centrales électriques ;

- les fournisseurs d’électricité qui négocient et s’approvisionnent en électricité et la vendent ensuite aux clients finals pour leur consommation ;

- les négociants qui achètent pour revendre (ou inversement) et favorisent ainsi la liquidité du marché ;

- les opérateurs d’effacement qui valorisent la consommation évitée de leurs clients.

Les échanges

Les échanges peuvent se faire :

- sur des bourses ;

- de gré à gré intermédié (c’est-à-dire via un courtier) ;

- directement de gré à gré (bilatéral pur).

Les transactions peuvent être purement financières (si le produit induit uniquement un échange financier) ou déboucher sur une livraison physique sur le réseau français.

Spot ou à terme : les produits du marché de gros

On distingue, d’une part, les produits spot ou au comptant, afférents notamment aux mécanismes pan-européens de couplage des marchés journalier et infrajournalier (avec des produits achetés pour une livraison le lendemain ou le jour même) et, d’autre part, les produits à terme (achetés pour une livraison sur une période plus lointaine fixée).

Les produits spot

Selon les marchés, les produits spot sont :

- pour l’échéance journalière, des produits horaires avec livraison le lendemain. Ceux-ci peuvent être connectés entre eux au moyen de produits complexes appelés « blocs » afin notamment de mieux représenter les contraintes du parc de production.

- pour l’échéance infrajournalière, des produits demi-horaires, horaires ou par blocs de plusieurs heures, avec livraison le jour même.

Les prix de référence pour le marché l’électricité français sont ceux de l’échéance journalière, c’est-à-dire les produits horaires calculés par les opérateurs désignés du marché de l’électricité (NEMO) opérant en France, dans le cadre du couplage des marchés journaliers. Ils sont fixés tous les jours avant 13h00 par un mécanisme d’enchères communes. Négociés la veille pour livraison le lendemain, ils reflètent l'équilibre offre-demande à cette échéance.

L’échéance journalière est complétée par une plateforme à l’échéance infrajournalière appelée « XBID », qui permet d’échanger de l’énergie entre pays jusqu’à une heure avant le début de l’heure de livraison. Ensuite, RTE, le gestionnaire du réseau de transport français, assure la gestion de l’équilibre offre-demande en temps réel. Par ailleurs, le marché infrajournalier français permet des échanges en France jusqu’à cinq minutes avant le début de la livraison.

Ces prix de court terme sont volatils. En effet, l'électricité ne peut pas être stockée à grande échelle et des facteurs influençant l'équilibre offre-demande peuvent varier considérablement, comme les conditions climatiques (froid faisant augmenter la consommation, etc.) ou des événements prévus ou non sur le parc électrique (centrale en panne, capacité d'interconnexion réduite, etc.).

Les produits à terme

Les acteurs du marché de l'électricité peuvent signer des contrats de vente/d'achat d'électricité pour une fourniture dans les jours, les semaines, les mois, les trimestres ou les années à venir, à un prix négocié à la date de conclusion du contrat.

Les contrats futures sont des contrats à terme qui portent sur des produits standardisés afin de faciliter leur échange, par exemple, la livraison de 1 MW d'électricité en base (pendant toutes les heures d’une période), ou en pointe (de 8h à 20h du lundi au vendredi). Les contrats forwards sont des contrats à terme conclus entre deux parties, directement ou par le biais d’un intermédiaire, avec une plus grande flexibilité sur la période de livraison etc.

Ayant un horizon plus lointain, et correspondant a priori à la moyenne des prix spot anticipés pour une période considérée, les prix des produits à terme sont moins volatils que les prix spot. Ils permettent notamment la couverture de risques pour les fournisseurs et les producteurs, et servent généralement pour la définition des prix aux clients finals : en effet, lorsqu'un fournisseur signe un contrat avec un client, il se couvre généralement pour la majeure partie des livraisons qu'il devra effectuer, en prenant en compte ses actifs de production et en achetant les produits à terme nécessaires.

Les données chiffrées publiées par la CRE

La CRE publie régulièrement ses analyses sur l’évolution des marchés de gros de l’électricité, du gaz et du CO2 dans :

- son rapport annuel sur le fonctionnement des marchés de gros ;

- ses observatoires trimestriels des marchés de l’électricité et du gaz.

Consulter :

Le marché des garanties de capacité

Le code de l’énergie établit, dans ses articles L. 335-1 et suivants, un dispositif d’obligation de capacités. Chaque fournisseur est ainsi tenu de s’approvisionner en garanties de capacités pour couvrir la consommation de l'ensemble de ses clients en périodes de pointe de consommation nationale. Ce mécanisme incite à développer, à moyen terme, des capacités de production ou d’effacement.

Les garanties de capacité peuvent être obtenues en investissant dans des moyens de production ou d’effacement ou auprès des exploitants de capacités. Ces derniers se voient attribuer par RTE des garanties pour la disponibilité effective (contrôlée par RTE) de leurs capacités lors des périodes de tension du système électrique.

Le respect des engagements et obligations des différents acteurs est assuré par un dispositif de règlements financiers incitatifs à l’issue de l’année de livraison. Un marché secondaire de garanties de capacité est organisé par EPEX SPOT. La première enchère de ce type s'est déroulée en décembre 2016.

En application des dispositions des articles R. 335-57 du code de l’énergie, la CRE publie, pour chaque année de livraison, le prix administré et le prix de référence utilisés pour les règlements financiers relatifs aux rééquilibrages en capacité :

- le prix administré pour les années 2017 à 2020 a été publié par la CRE dans sa délibération du 1er décembre 2016 portant décision sur la règle de calcul du prix de référence au prix administré prévu par les règles du mécanisme de capacité ;

- le prix administré pour les années 2021 à 2022 a été publié par la CRE dans sa délibération du 18 décembre portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2021 et 2022 ;

- le prix administré pour les années 2023 et 2024 a été publié par la CRE dans sa délibération du 16 décembre 2021 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2023 et 2024 ;

- le prix administré pour les années 2025 et 2026 a été publié par la CRE dans sa délibération du 28 septembre 2023 portant approbation du plafond utilisé dans le cadre du règlement financier des écarts du mécanisme de capacité pour les années 2025 et 2026.

| Année de livraison | Prix administré (€/MW) |

|---|---|

| 2017 | 20 000 |

| 2018 | 40 000 |

| 2019 | 40 000 |

| 2020 | 60 000 |

| 2021 | 60 000 |

| 2022 | 60 000 |

| 2023 | 60 000 |

| 2024 | 60 000 |

| 2025 | 60 000 |

| 2026 (janvier-mars) | 44 000 |

- le prix de référence des écarts en capacité, dit « PREC », est déterminé en application de la méthodologie définie par la CRE dans sa délibération du 28 février 2019 portant décision sur les modalités de calcul de la référence de prix pour le calcul des écarts dans le cadre du mécanisme de capacité.

| Année de livraison | Prix de référence des écarts en capacité "PREC" (€/MW) |

|---|---|

| 2017 | 9999,8 |

| 2018 | 9342,7 |

| 2019 | 17365,3 |

| 2020 | 16583,9 |

| 2021 | 39095,4 |

| 2022 | 23899,9 |

| 2023 | 60000 |

| 2024 | 6200,2 |

| 2025 | 0 |

Pour les années de livraisons (« AL ») 2017 à 2020, la CRE publie, à titre informatif, une référence de prix similaire au Prix de Référence Marché « PRM », définie comme la moyenne arithmétique simple des prix révélés par les enchères réalisées sur les plates-formes d’échanges organisés entre le 1er janvier AL-4 et le 31 décembre AL-1.

| Année de livraison | Prix de référence marché "PRM" (€/MW) |

|---|---|

| 2017 | 9999,8 |

| 2018 | 9342,7 |

| 2019 | 17365,3 |

| 2020 | 19458,3 |

Pour les modalités de fonctionnement du mécanisme de capacité, consulter :