Contexte et intérêts du projet

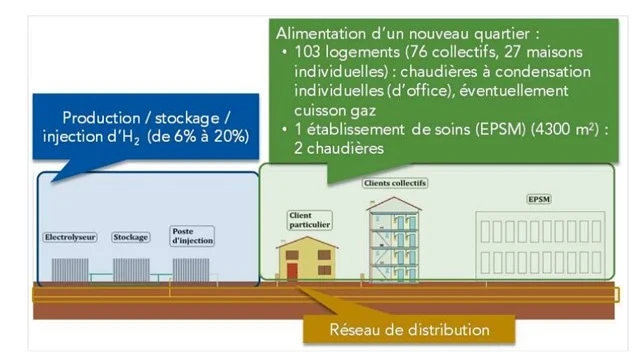

Le projet de démonstrateur GRHYD a été mené sur le territoire de Cappelle-la-Grande (Nord), sur le périmètre d’un nouveau réseau de distribution de gaz alimentant un nouveau quartier d’une centaine de logements et un établissement tertiaire.

Le projet GRHYD est une des initiatives pionnière en France pour le développement de l’hydrogène et du Power-to-Gas. Il a pour objectif de mesurer la faisabilité et l’intérêt technique d’une filière de production et de stockage de l’hydrogène vert mélangé avec le gaz naturel. Il consiste ainsi à de transformer en hydrogène l’électricité issue d’énergies renouvelables et produite en dehors des périodes de pic de consommation, apportant ainsi au système énergétique une solution de flexibilité. Le projet vise à tester l’injection d’hydrogène à des taux de 6 à 20% en volume dans un réseau de distribution alimentant un nouveau quartier d’une centaine de logements et un établissement tertiaire. Ce projet prévoyait initialement également de tester des bus GNV fonctionnant au carburant Hythane® (mélange gaz naturel, hydrogène pour la mobilité). Mais ce volet de la démonstration – sur lequel GRDF n’était pas impliqué – a finalement été abandonné.

Partenaires et financement

Piloté par la Engie, le projet GRHYD a rassemblé 12 partenaires dont entre autres GRDF, GNVert, Areva Hydrogène et Stockage de l’énergie, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), McPhy Energy, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et la Compagnie européenne des technologies de l’hydrogène (CETH2).

Le projet a été retenu lors de l’Appel à manifestations d’intérêt (AMI) « Hydrogène et piles à combustible » piloté par l’ADEME dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir. D’un montant de 15,3 millions d’euros, il est financé à hauteur de 4,9 millions d’euros par les Investissements d’avenir.

Objectifs du projet

GRHYD est un projet multipartenaires piloté par Engie Lab. Le rôle de GRDF était d’examiner comment intégrer l’hydrogène et le gaz naturel dans les réseaux de distribution qu’elle exploite. Le mélange hydrogène/gaz naturel était injecté dans une maille très isolée, locale, correspondant à une centaine de logements et un site tertiaire. Techniquement, le démonstrateur GRHYD s’appuie sur de l’électrolyse ; un stockage d’hydrogène sous forme solide, porté par McPhy ; et un poste d’injection, qui réalise le mélange gaz naturel/hydrogène et contrôle à chaque instant le taux de dilution de l’hydrogène avec le gaz naturel avant de l’injecter dans le réseau.

Les objectifs pour GRDF étaient donc de :

- concevoir un poste d’injection innovant permettant de piloter à tout instant le taux de mélange gaz naturel/hydrogène ;

- définir des protocoles d’exploitation adaptés au mélange gaz naturel/hydrogène pour garantir la sécurité des agents et des usagers ;

- définir le cadre réglementaire permettant l’exploitation d’un réseau de distribution alimenté par un mélange hydrogène/gaz naturel.

Calendrier

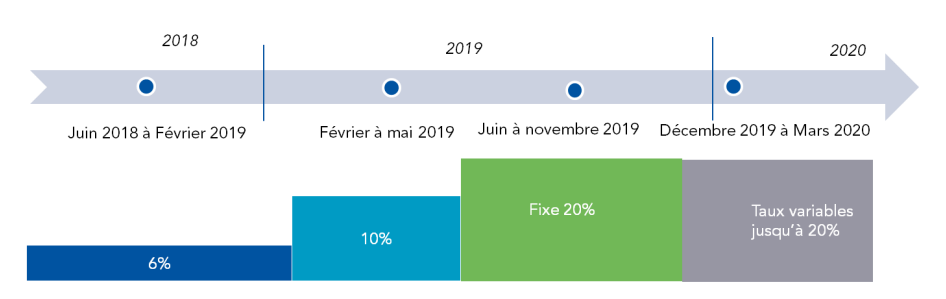

Le projet GRHYD a été lancé en 2014 et a débuté par une phase de 2 ans de tests en laboratoires. La phase d’expérimentation terrain a démarré en juin 2018 et s’est achevée fin mars 2020.

L’injection d’hydrogène dans le réseau de distribution a été expérimentée par paliers successifs. La dernière phase du projet a permis de tester des taux variables entre 0 et 20% :

Le volet R&D sur le Power-to-gas

Le projet GRHYD comprend plusieurs travaux de R&D :

- La compatibilité des équipements du réseau avec le mélange hydrogène/gaz naturel

Il s’agit notamment de tester l’étanchéité des matériels (et plus particulièrement de tous les accessoires électro-soudés comme les détendeurs ou les vannes) et la perméabilité du polyéthylène (le principal matériau utilisé pour les infrastructures de gaz naturel). La molécule de dihydrogène (H2) est beaucoup plus petite que celle du gaz naturel et a donc tendance à s’échapper plus vite. Il importe de s’assurer que cela ne présente pas de risques de sécurité industrielle. Il faut aussi tester les paramètres de fragilisation des matériaux présents sur les réseaux, notamment pour déterminer s’il y a des phénomènes d’usure accélérée en présence d’hydrogène, ainsi que le fonctionnement des compteurs en présence d’hydrogène.

- La compatibilité des équipements situés en aval du compteur avec le mélange hydrogène/gaz naturel

Les partenaires du projet testent notamment l’étanchéité des installations intérieures dans les logements (flexibles, canalisations en cuivre soudé, canalisations en PLT, robinets, etc.) et le bon fonctionnement des appareils domestiques en présence d’hydrogène (la chaudière et appareils de cuisson).

- L’adaptation des procédures d’exploitation

Il est essentiel pour les gestionnaires de distribution de s’assurer que les procédures d’exploitation peuvent être adaptées, le plus compliqué étant de détecter les seuils d’explosivité ou d’intervention urgente pour les mélanges hydrogène/gaz naturel. Il importe aussi de vérifier qu’il n’y a pas d’impact sur l’odorisation du mélange ce qui est un élément primordial de la sécurité sur le réseau de gaz.

Conclusions

L'expérimentation GRHYD a permis de mettre en place avec succès une chaîne power-to-gas complexe (production d'hydrogène par électrolyse - stockage - injection d'H2 en mélange jusqu'à 20% en volume avec des taux variables), et de concevoir et exploiter des équipements innovants (stockage d'hydrogène sous forme solide, poste d'injection / mélange.….). L'expérimentation GRHYD a permis de démontrer le bon fonctionnement d'un réseau de distribution neuf et des usages gaz naturel résidentiel - tertiaire avec le mélange H2/gaz naturel, dans des conditions de sécurité industrielle équivalentes à celle du gaz naturel. Un retour d'expérience positif a en effet été observé tout au long des 21 mois de l'expérimentation :

- Le retour d'expérience sur le fonctionnement du poste d'injection est positif ;

- Aucune anomalie n'a été identifiée lors des actes de maintenance sur le réseau ;

- Les chaudières montrent un fonctionnement normal, avec des résultats similaires à ceux observés en laboratoire.

Le projet a donc démontré la faisabilité technique de l’injection d’un mélange de méthane et d’hydrogène jusqu’à 20 % dans un réseaux neuf de distribution de gaz naturel. Il a contribué à construire le socle de connaissances sur l’intégration d’hydrogène dans les réseaux de distribution.

Toutefois, la compatibilité technique des réseaux existants et des installations en aval avec l’hydrogène reste un sujet à explorer. En effet, historiquement, et encore aujourd’hui, seuls le biométhane et le gaz naturel peuvent être injectés dans les réseaux. Afin d’industrialiser l’injection des nouveaux gaz dans les réseaux, il est donc nécessaire de s’assurer que l’hydrogène n’a aucun impact sur la sécurité des réseaux et des installations en aval, notamment dans le cadre de nouveaux usages liés à la mobilité, et que le cadre juridique évolue. Des expérimentations menées dans le cadre du bac à sable réglementaire sont en cours pour définir un cadre juridique adéquat (cadre réglementaire, normatif et contractuel). La pertinence économique de l'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz n'a par ailleurs pas encore été démontrée.