Présence dans les instances de régulation européennes

Un cadre de régulation efficace vise à garantir l’existence de conditions d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz naturel non discriminatoires, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

Depuis l’adoption des premières mesures communautaires relatives au marché intérieur de l’énergie dans le milieu des années 90, les obligations minimales des États membres en matière de régulation et le socle de compétences des autorités de régulation ont été harmonisés et renforcés. Les bonnes coopération et coordination des autorités nationales de régulation sont en effet essentielles à la poursuite de l’intégration des marchés de l’électricité et du gaz en Europe.

La CRE coopère étroitement avec ses homologues européens pour créer un véritable marché intérieur de l’énergie dans l’Union européenne.

Le conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER)

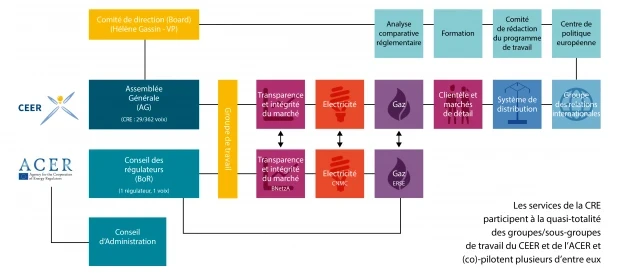

La CRE est membre du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER) depuis sa création en mars 2000.

Association à but non lucratif de droit belge, le CEER réunit les régulateurs des États membres de l’Union européenne ainsi que ceux du Royaume-Uni, de l’Islande et de la Norvège. Il organise des formations pour ses adhérents afin d'accroitre leurs compétences et de faciliter les partages d'expériences. Par ailleurs, il accueille, en tant qu'observateurs, neuf régulateurs de Suisse, de Macédoine, de Bosnie, de Moldavie, du Kosovo, de république Serbe, d'Albanie, du Monténégro et de Géorgie.

La CRE est très impliquée dans les activités du CEER. Outre sa participation à chaque Assemblée générale du CEER, la CRE mobilise plus de 20 équivalents temps plein aux activités européennes.

La CRE est également impliquée dans la gouvernance des groupes de travail

L’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

La CRE est membre du Conseil des régulateurs de l’Agence de coopération de régulateurs de l’énergie, l'ACER, depuis sa création par le règlement (CE) N°713/2009 du 13 juillet 2009.

Opérationnelle depuis le 3 mars 2011, l'ACER aide les autorités de régulation nationales à exercer et leurs tâches réglementaires au niveau européen et, si nécessaire, elle coordonne voire complète leurs actions. Elle est notamment responsable de la surveillance du respect des codes de réseau européens par les réseaux européens des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) et de gaz (ENTSO-G). Elle dispose de pouvoirs de décision individuelle sur les sujets transfrontaliers tels que les conditions d'accès et de sécurité ou les exemptions.

L’ACER et le CEER ont plusieurs groupes de travail communs (électricité, gaz, intégrité du marché) auxquels participe la CRE.

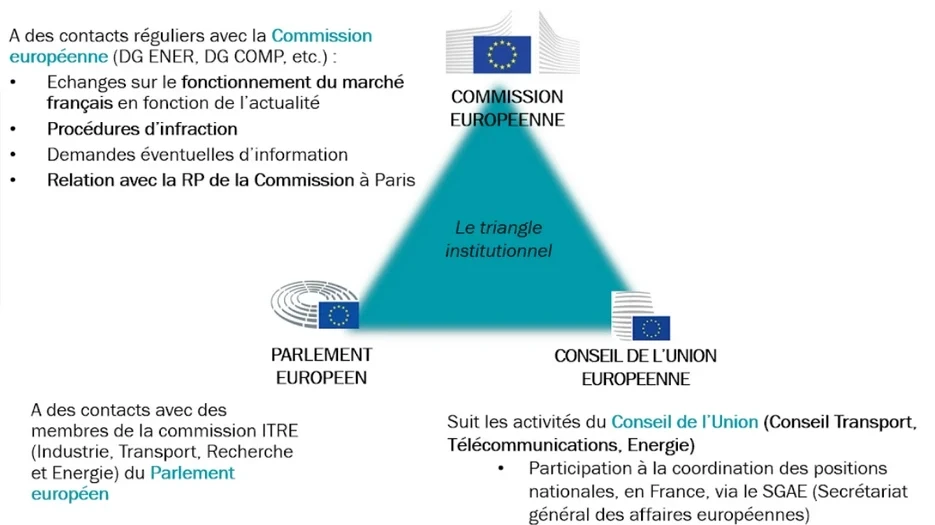

Le dialogue entre la CRE et les institutions européennes

La CRE est présente auprès des trois acteurs du « triangle institutionnel » de l’Union européenne : la Commission, le Conseil et le Parlement européen.

La Commission européenne

La CRE suit les travaux de nombreux services de la Commission européenne notamment :

- la Direction Générale de l'Énergie (DG ENER), responsable du développement et de la mise en œuvre de la politique européenne de l’énergie ;

- la Direction Générale de la Concurrence (DG COMP), responsable du développement et de la mise en œuvre des règles de concurrence dans l’Union européenne ;

- La Direction Générale du Voisinage et des Négociation d'élargissement (DG NEAR) chargée de mettre en œuvre les politiques d’élargissement de l’Union européenne et d’assister les pays de son voisinage via des projets et des programmes.

- La Direction Générale des Partenariats internationaux (DG INTPA) chargée de formuler la politique de l’UE en matière de partenariats internationaux et d’aide au développement, dont l’objectif ultime est de réduire la pauvreté, d’assurer le développement durable et de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit dans le monde.

Le Conseil Transports, Télécommunications et énergie (TTE)

Les ministres de l’énergie des États membres de l’Union européenne se réunissent au sein du Conseil Transports, Télécommunications et Énergie (TTE) dont la composition varie selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Le Conseil européen

Le Conseil européen réunit les chefs d’État et de gouvernement des États membres et fixe les grandes orientations politiques de l’Union européenne.

Le Parlement européen

Les travaux de politique énergétique du Parlement européen sont préparés par la commission en charge de l’Industrie de la recherche et de l’énergie (ITRE) puis soumis pour adoption à l’assemblée plénière du Parlement européen.

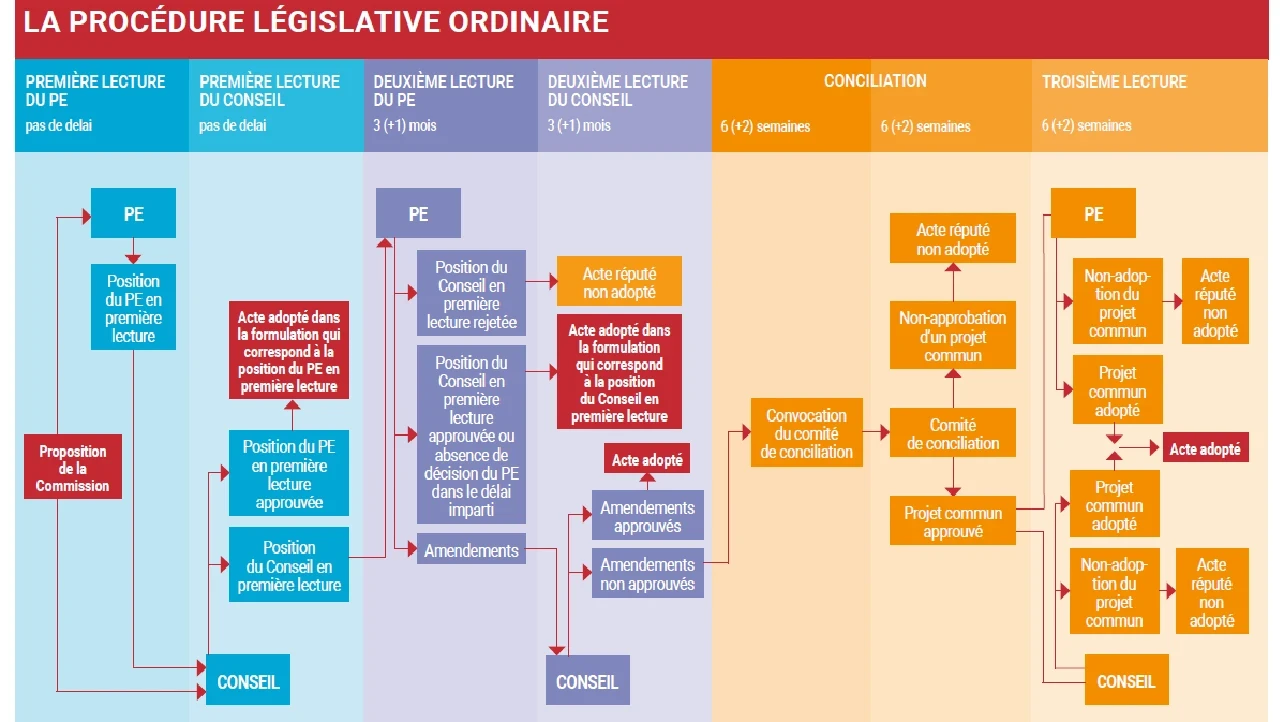

Le processus législatif décisionnel

La mise en œuvre de la politique de l’énergie est une compétence partagée entre les institutions et les États membres (article 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Les mesures pour atteindre les objectifs énergétiques de l’Union européenne sont prises conjointement par le Parlement et le Conseil, sur proposition de la Commission selon la "procédure législative ordinaire" ou "codécision".

Schéma de la procédure de codécision

Parmi les actes juridiques adoptés par les institutions de l’Union européenne, on distingue notamment :

- la directive, qui fixe aux États membres des objectifs à atteindre tout en leur laissant le choix des moyens (par la transposition en droit national) ;

- le règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Les forums de dialogue et les initiatives régionales

La CRE participe aux forums créés par la Commission européenne pour faciliter la concertation européenne, entre acteurs de marchés, sur les sujets relatifs à la régulation du marché intérieur de l’énergie.

Lors de ces forums, la Commission, les autorités nationales de régulation, les États membres et les parties intéressées abordent des questions générales et techniques pour soutenir le développement du marché intérieur.

Le Forum de Florence

Créé en 1998, le Forum de Florence est dédié à la régulation du marché de l’électricité. Il se réunit deux fois par an en moyenne.

Le Forum de Madrid

Le Forum de Madrid a été créé en 1999 sur le modèle de celui de Florence pour les questions ayant trait au fonctionnement du marché du gaz naturel. Il se réunit deux fois par an en moyenne.

Le Forum de Dublin

Le Forum de l’énergie pour les citoyens traite des aspects règlementaires intéressant les marchés de détail et la protection des consommateurs européens d’électricité et de gaz naturel. Créé en 2008 dans le cadre des négociations sur la révision de la législation européenne en matière d’énergie, il se réunit une fois par an.

Le Forum de Copenhague

Le Forum pour les infrastructures énergétiques, appelé Forum de Copenhague, a été créé en novembre 2015. Il traite des aspects règlementaires et financiers liés au développement et au renforcement des infrastructures énergétiques européennes.

La coopération régionale européenne

Lancées en 2006 par les régulateurs et la Commission européenne, les initiatives régionales en électricité et en gaz visent à faciliter l’intégration des marchés régionaux de l’électricité et du gaz via des actions concrètes.

La CRE participe aux initiatives régionales de quatre des sept régions électriques et deux des trois régions gazières en coopération étroite avec ses homologues et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

En électricité, la CRE s'implique dans les initiatives régionales :

- Centre Ouest : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche.

- Région CORE : France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Pologne, République-Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Roumanie, Croatie.

- Centre Sud : Allemagne, Autriche, France, Grèce, Italie, Slovénie.

- Sud-Ouest : Espagne, France, Portugal.

Consulter :

- La page "Interconnexions - électricité"

- Les travaux menés dans le cadre des initiatives régionales dans le domaine de l’électricité

En gaz, la CRE s'implique dans les initiatives régionales :

- Nord-Ouest : Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande du Nord, Irlande, Pays-Bas, Suède.

- Sud : Espagne, France, Portugal.

Consulter :

Cadre législatif européen

L’énergie est une des composantes originelles de la construction européenne. De la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951 au Paquet Fit for 55, l’Union européenne a acquis d’importantes compétences pour faire face à un triple défi : assurer l’approvisionnement des Etats membres, garantir une énergie compétitive pour les entreprises et les particuliers, et mettre en œuvre la transition énergétique.

L’Article 194 du Traité de Lisbonne a institutionnalisé les compétences de l’UE en matière énergétique :

« Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres :

- à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;

- à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ;

- à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ;

- et à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques."

L’ensemble des textes pertinents est disponible sur le site de la DG Energie :

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation_en